José María Montero

Periodista de la naturaleza

Director de “Espacio Protegido” y “Tierra y Mar” (Canal Sur Televisión)

«Valverde fue el científico al que sólo le interesó todo, y esa capacidad sobrehumana parar tratar de acercarse a la omnisciencia no sólo se refleja en sus memorias, enciclopédicas, sino, incluso, en el ámbito más hogareño de aquel salón familiar en el que me recibía, y en el que se mezclaban libros y cuadernos con terrarios en los que criaba algunos reptiles, osamentas de animales variados, fotos de viejas barcas fluviales, dibujos, pieles, plumas o cuernas.

Un ser profundamente libre

- Un conocimiento exhaustivo de la naturaleza.

- Una voluntad férrea para emprender cualquier tarea.

- Un temperamento no apto para pusilánimes.

- Una forma absolutamente heterodoxa de enfrentarse a los problemas y encontrar una solución en la que nadie había reparado (por ignorancia o por cautela).

El científico despierto

Valverde hacía lo que quería en el momento que quería y con quien quería. Sin más.

Recién llegado a Sevilla, en 1981, empecé a escribir de medio ambiente en el desaparecido vespertino Nueva Andalucía, y algo más tarde en El Correo de Andalucía. Uno de los primeros especialistas a los que entrevisté fue a Javier Castroviejo, entonces director de la Estación Biológica de Doñana, en su despacho de la calle Paraguay. Aunque Castroviejo no andaba escaso ni de carisma ni de sapiencia, en aquel chalecito destartalado flotaba la presencia de Tono Valverde, al que se nombraba con la veneración y el respeto que se reserva a esos seres extraordinarios que, sin conocerlos, imaginas como titanes que combinan, a partes iguales, una sabiduría inusual y un carácter volcánico.

Valverde aparecía en no pocas de las conversaciones que mantuve aquellos años con algunos de sus muchos discípulos y amigos (Delibes, Azcárate, Vozmediano, Senra…). Cualquier acción relacionada con la conservación de Doñana y, por extensión, con la de los espacios naturales andaluces, pasaba por el maestro, al que se atribuía un conocimiento exhaustivo de la naturaleza, una voluntad férrea para emprender cualquier tarea, un temperamento no apto para pusilánimes y, sobre todo, una forma absolutamente heterodoxa de enfrentarse a los problemas y encontrar una solución en la que nadie había reparado (por ignorancia o por cautela). Las anécdotas, casi todas rozando lo inverosímil, sazonaban los relatos que tenían a Tono como protagonista, de manera que fui construyendo de él una imagen que me producía admiración y, también, algo de miedo.

Por fín, a finales del mes de mayo de 1985, nos conocimos y, como suponía, el encuentro resultó muy poco convencional. Yo acababa de incorporarme, como responsable del gabinete de prensa, a la recién nacida Agencia de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), y me estrenaba con la organización en Granada de las I Jornadas Nacionales sobre Comunicación y Medio Ambiente. A este encuentro invitamos a Valverde para que explicara la importancia que tuvieron los medios de comunicación en la defensa de Doñana y en el proceso que llevó a su declaración como parque nacional. La conferencia inaugural, abierta al público, la dictó Luis Racionero, un pensador que en aquellos años estaba de moda, sobre todo por su ensayo “Del paro al ocio”, al que recibimos como un gurú que ha tenido a bien abandonar su retiro en la Cataluña profunda para compartir su sapiencia en el abarrotado salón de actos de una caja de ahorros de provincias.

Me presentaron a Valverde, de forma apresurada, en la entrada de aquel salón, y sin tiempo para entablar conversación alguna nos sentamos en la primera fila. Racionero comenzó su charla y a los cinco minutos el profesor dormía profundamente, sin pudor alguno, justo enfrente del conferenciante que, de vez en cuando, lo miraba atónito, esperando, quizá, que fuera una breve cabezada y no una siesta que se prolongó hasta que los aplausos pusieron fin a la conferencia. Ese es el primer recuerdo que tengo de Tono (al que, por cierto, tardé unos años en llamarlo con semejante familiaridad), el de alguien que hace lo que le da gana, en el mejor sentido de la expresión; un hombre profundamente libre y despierto que no duda en dormirse frente a una eminencia si lo que está oyendo no le interesa y, al mismo tiempo, es capaz de obligar al conductor que nos llevaba, algunos años después, de Sevilla a la laguna de Fuente de Piedra (Málaga), a detenerse en la cuneta de la autovía no menos de una veintena de veces para internarse, cojeando, entre los sembrados, para mirar con detalle no sé qué ave. Lo dicho: hacía lo que quería en el momento que quería y con quien quería. Sin más. El asombro, y la curiosidad sin límites, era lo único que mantenía su interés y alimentaba esa actividad febril a la que nadie se atrevía a poner coto (a pesar de sus múltiples achaques), una tenacidad que dejaba atónitos a los más jóvenes.

A partir de aquella inoportuna siesta granadina tuve la inmensa fortuna de compartir con Tono muchos buenos momentos, y de atesorar algunos sabrosos recuerdos de un hombre iconoclasta en su profesión y en su manera de vivir. Finalmente, y a pesar de que esta condición no era fácil de alcanzar, terminó por considerarme entre sus amigos, por lo que a veces, fiel a su condición de hombre libre, me llamaba a horas intempestivas para comentarme cualquier idea brillante, celebrar algo que yo había escrito y que le había gustado, o afearme un texto con el que no estaba de acuerdo. Sus observaciones eran siempre oportunas y, como mínimo, me obligaban a observar la realidad desde otra perspectiva, desde un ángulo en el que no había reparado.

A Tono le hice unas cuantas entrevistas, tanto para prensa escrita como para televisión, pero le tengo especial cariño a la que publiqué en el diario El País un 16 de octubre de 1994, porque con la excusa de aquel texto que me pedían desde la redacción de Madrid pasé tres tardes inolvidables en su casa de Los Remedios, escuchándolo transitar por una vida apasionada y apasionante. Lo que me encargaban era un texto alejado de consideraciones científicas, centrado, sobre todo, en la parte más costumbrista de aquella aventura que condujo a la declaración del Parque Nacional de Doñana. Querían saber, en definitiva, cómo se las ingenió Tono, en pleno franquismo, para organizar la operación diplomática que evitó la desaparición de las marismas del Guadalquivir.

Fueron, como digo, unas cuantas tardes en su casa de Los Remedios, él con la pierna apoyada sobre una mesa baja, desgranando recuerdos, y yo escuchando embelesado. Grabé alrededor de 8 horas de conversación para terminar escribiendo una sola página, y Tono, sospecho que para compensarme por el exceso verbal al que me había sometido, me regaló Los duelistas, de Joseph Conrad, en edición de bolsillo (por cierto, un ejemplar usado, que tomó de su monumental biblioteca, y que resultó ser de uno de sus hijos).

Cuando terminé de escribir el texto pensé en aligerarlo con eso que los periodistas llamamos un “suelto”, un recuadro al margen, que sirviera para situar a Tono Valverde, que ayudara a entender su irrepetible personalidad. La Sociedad Española de Ornitología (SEO) acababa de publicar un texto conmemorativo de los 25 años de Doñana y en él encontré una frase de Francisco Bernis que me venía como anillo al dedo: “naturalista de alpargata y bicicleta”. Así describía Bernis a su amigo Valverde, y así titulé el recuadro, explicando, por supuesto, de dónde venía tan curiosa descripción.

Publicado mi texto en El País recibí, a primera hora de la mañana, una llamada de Tono. Conociéndolo, como ya lo conocía, cuando agarré el teléfono respiré hondo, porque podía ser una efusiva felicitación o una furibunda crítica. Y en esta ocasión se trataba de… una monumental bronca. A Tono lo de la alpargata no le había hecho ninguna gracia. “¡¿Quién te ha dicho que yo llevaba alpargatas?!”, vociferaba indignado. “Pero si es una frase cariñosa de tu amigo Bernis”, me defendí. Y entonces empezó a arremeter contra Bernis: “!¿Cómo se atreve Bernis a decir que yo llevaba alpargatas?¡ !Yo no he llevado alpargatas en mi vida!”. No había manera de rebajar su indignación. Traté de calmarlo argumentando que aquella frase lo “humanizaba”, lo convertía en un científico “cercano”, pegado a la tierra, sencillo en su manera de interpretar la naturaleza. Fue entonces cuando me llamó por mi apellido (recurso que usaba cuando el asunto era realmente serio) y dio por zanjada la discusión con un argumento irrebatible: “Montero, de Margalef nunca se ha dicho que llevara alpargatas, y yo merezco, como mínimo, el mismo respeto que Margalef”. Y colgó.

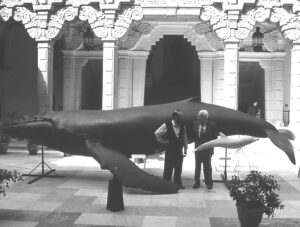

La humanización tenía un límite, porque Tono era un castellano cabal y dentro de su heterodoxia no había espacio para semejante descripción, una actitud que también sufrió el fotógrafo que acudió a su casa para ilustrar este texto, al que advirtió, en mi presencia y con un tono muy severo, que ni se le ocurriera hacerle foto alguna en la que pudiera parecer que su cabeza estaba adornada por las cornamentas que había colgadas en el salón.

Tono, y más tarde uno de sus discípulos, mi amigo y mentor Fernando Hiraldo, también director de la Estación Biológica de Doñana en los comienzos del siglo XXI, me enseñó, me enseñaron, a narrar la biología de la conservación desde el asombro, desde una emoción que, lejos de opacar el rigor científico, lo multiplica. Lo vivo, que es el objeto del trabajo apasionado de esta clase de investigadores, se manifiesta con la misma intensidad en la naturaleza, lo de fuera, y en la personalidad, lo de dentro, hasta confundirse. De ahí viene, sin duda, la complicidad que mantuvieron en su día con Félix Rodríguez de la Fuente, y el apoyo incondicional que siempre brindaron a los divulgadores más atrevidos.

Al igual que decían del filósofo Eugenio Trías, considerado “el hombre al que sólo le importaba todo”, Valverde fue el científico al que sólo le interesó todo, y esa capacidad sobrehumana parar tratar de acercarse a la omnisciencia no sólo se refleja en sus memorias, enciclopédicas, sino, incluso, en el ámbito más hogareño de aquel salón familiar en el que me recibía, y en el que se mezclaban libros y cuadernos con terrarios en los que criaba algunos reptiles, osamentas de animales variados, fotos de viejas barcas fluviales, dibujos, pieles, plumas o cuernas. Si la conversación se salía del raíl, de la entrevista que yo había preparado con mimo, y derivaba en algún tema inesperado, me echaba a temblar, porque no era raro que inmediatamente me interrogara sobre mis conocimientos en esa materia (un día me preguntó, con el tono de quien no va a aceptar un titubeo por respuesta, si sabía lo que era un Nycticorax nycticorax), o, peor aún, que me enviara, de inmediato, a buscarle algún libro sobre el tema en cuestión (así me vi una tarde de verano, buscando, tras la correspondiente orden ejecutiva, una librería en la que adquirir alguna obra del antropólogo Marvín Harris, al que se me ocurrió citar en su presencia).

Al cabo de los años, después de muchas conversaciones con todo tipo de especialistas ocupados en tareas de estudio y conservación de nuestro patrimonio natural, llegué a la conclusión de que cuando nos acercamos a la naturaleza la mayoría de nosotros hacemos exactamente eso: acercarnos. Con veneración, con miedo, con respeto, con indiferencia, con soberbia, con alegría, con violencia, con asombro… Somos visitantes, sencillos observadores o temibles devoradores, viajeros que salen de su órbita doméstica, y domesticada, para asomarse a un mundo que nos es propio y ajeno a un tiempo. Ni siquiera los que nos dedicamos a describir la naturaleza, los que tratamos de profundizar en su conocimiento o nos implicamos en su defensa, hacemos poco más que acercarnos unos pasos, quizá algún paso más que nuestros vecinos y con eso, a veces, nos sentimos más que afortunados.

Pero, en realidad, sólo podemos considerarnos unos privilegiados si gracias a estas ocupaciones llegamos a conocer a alguno de esos pocos, poquísimos, humanos que no necesitan acercarse a la naturaleza porque son naturaleza. Escasean pero se les reconoce enseguida: describen lo que ven usando las palabras precisas; explican lo que no ven con el silencio justo; miran, con extraño tino, al lugar exacto en donde está lo sustancial y no pasean su vista por lo superfluo; andan despacio, respiran profundamente y escuchan, con atención, ese leve rumor que siempre reina en el campo. La rutina no mata el asombro con el que se internan en un bosque o en un lucio, se mimetizan con el paisaje hasta el punto de desaparecer antes de irse, y su rostro, con los años, va adquiriendo los rasgos de todos los seres vivos con los que han convivido. No necesitan decir que son libres porque cualquiera advierte, con envidia, que, efectivamente, son libres.

Así se lo dije un día a Luis García, otro de los discípulos de Tono, para describirlo a él, a Valverde, a Fernando… Una generación, una escuela, de conservacionistas extraordinaria, en la que se combinan la vitalidad y el libre albedrío junto a una perseverancia indomable, una inteligencia social chispeante, una sana generosidad en la consideración de la naturaleza como bien común, una certera capacidad de observación -calma- en mitad de la tormenta, una cultura que se alimenta lo mismo en una biblioteca que en una paramera solitaria o en la charleta con un pastor, y, sobre todo, un optimismo inquebrantable, entendido como esperanza activa, que roza la temeridad pero que ahora, más que nunca, muchos echamos de menos. Personas como José Antonio Valverde son imprescindibles para evitar que esta sociedad, un tanto anestesiada, se duerma en la defensa urgente de nuestro patrimonio natural, aunque él se echara una cabezadita en aquella conferencia en la que, seguramente, uno de nuestros científicos más despiertos no encontró ningún argumento para la acción.

PD: En casa, justo enfrente de la mesa de mi estudio, veo a diario la foto en blanco y negro de un nido de águila perdicera. Una instantánea que Tono, en compañía de Antonio Cano (pionero de la fotografía de naturaleza y del periodismo ambiental), tomó en el mes de marzo de 1958 en la rambla de Tartala (Almería), un rincón perdido en el que Tono señalaba el nacimiento de la fotografía ornitológica española. Es el original, aún con la marca de óxido de la chincheta que un día la sostuvo en alguna pared de un piso de estudiantes, y en su reverso se dibuja la hermosa dedicatoria que me regaló Mar Cano, tristemente desaparecida hace ya algunos años (2015), justo cuando andábamos despidiendo a Tono (2003).

Texto y fotos: José María Montero Sandoval, Director de “Espacio Protegido” y “Tierra y Mar” (Canal Sur Televisión)

Nota: Esta es la historia de las alpargatas, la entrevista que casi me cuesta un disgusto con mi amigo Tono…:

Articulo sobre José A. Valverde Artículo 2 de BV sobre -Valverde