Benigno Varillas

Editor de la Revista El Cárabo

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

«Al cuerpo no hay que hacerle caso.» decía Valverde cuando los achaques parecían un obstáculo para acometer alguna de sus siempre extraordinarias ideas y empresas.

Cómo sacar partido a las dolencias

- La tuberculosis que le facilitó descubrir la Ecología Terrestre

- El infarto del corazón que le facilitó estudiar el mar, las espátulas y la distribución medieval del oso en España

- El cáncer tuvo que esperar a que acabara sus memorias

- No se qué le facilitaría la úlcera de estómago de la que le operaron, la cojera y otras dolencias que padeció, pero seguro que de todas sacó provecho.

Las enfermedades de Tono

Valverde superó enfermedades y achaques físicos ignorándolos para dedicarse a cultivar el conocimiento y el pensamiento científico

Todos considerábamos a Tono algo especial. Y lo era. Si analizamos cómo pudo surgir en la década de 1950 –época gris de posguerra en toda Europa– un espíritu tan indomable, heterodoxo, original y rompedor como Valverde, no podemos dejar de pensar que una de las claves fue la grave enfermedad que padeció entre los 17 y los 21 años, que le hizo desarrollarse al margen de lo establecido.

Campo y más campo contra la tuberculosis

En 1942 Valverde tenía que decidirse y elegir estudios. La carrera militar, de tradición en su familia y de moda en España, con el ejército triunfador mandando en el país y la propaganda exaltando las virtudes del eje Roma–Berlín desde 1933, hacía estragos en los hijos de los vencedores. Al joven Tono se le pasó por la cabeza entrar en la Academia Militar de Zaragoza. Pero una caída de la bicicleta a los 16 años y un derrame mal curado, que le dejó rígida la rodilla y cojo, anularon tal opción. Quedaba su interés por los animales. En 1944 fue a Madrid a matricularse en Ciencias Naturales. Habría hecho la carrera en aquella época gris de la posguerra y acabado sus días como profesor, imbuido de las ideas y estrecheces del momento. Valverde nunca hubiera sido Valverde. Pero el mismo día que echó la instancia en la universidad, un tío suyo médico, que vivía en Madrid, le invitó a comer y al verle toser le hizo examinar en su consulta. De allí fue directo a un hospital de tuberculosos, donde pasó un año postrado. Le mandaron a casa sin esperanzas de salir adelante. Hasta los 21 años estuvo escayolado y en reposo. Pero la desgracia y el sufrimiento tuvieron su parte interesante: se libró de la formación reglada de la época, rígida y pobre, y pasó aquellos años concentrado en el estudio autodidacta.

Mimado por su familia y protegido por sus muletas, Valverde desarrolló una personalidad sin la poda de espontaneidad e imaginación que provocan los profesores de escasa vocación y aún menor preparación. Se hizo adulto sin perder jamás esa frescura, audacia y curiosidad que acompaña a la juventud. Un espíritu que permaneció en él hasta el final de su existencia. Por otra parte, atado a un pupitre no hubiera podido salir al campo con la frecuencia que lo hacía en el entorno de Valladolid, entonces una localidad de 100.000 habitantes rodeada de naturaleza, y luego al extranjero, recorriendo Marruecos, el Sáhara, Francia, Suiza, Suecia y Gran Bretaña antes de iniciar los estudios, mientras sus ex compañeros captaban en polvorientos libros y laboratorios lo que él veía al natural con la ventaja de acceder a lo que no está escrito.

La universidad le habría atrapado, con esa fatal circunstancia que no considera que los que estudian Biología no deberían tener exámenes entre mayo y junio, en plena ebullición de la naturaleza, de nidificación y floración, justo cuando un aprendiz de naturalista debe estar en el campo. Él tuvo, a pesar de sus muletas, la libertad de movimientos que no tenían otros y la libertad mental necesaria para tener ideas propias y plantearse la posibilidad de hacer realidad sueños como explorar Doñana, La Camarga o el Sáhara. De hecho, cuando se enfrentó a los estudios universitarios, matriculándose por libre desde Almería, a los 31 años, los apuntes de clase que le pasaron le sirvieron para cuestionar muchas de las verdades admitidas sin discusión, plantear dudas y buscar respuestas. Fue así como llegó a hacer sus mejores aportaciones en temas como la evolución humana, la estructura de las comunidades de vertebrados o la metodología para estudiar la naturaleza.

Esa etapa, fruto de la larga convalecencia de la tuberculosis, le llevó a la cumbre del éxito e hizo que los años sesenta fueran exclusivamente suyos en el ámbito del estudio y la conservación de la naturaleza en España. Brilló como una estrella solitaria en la década prodigiosa: hizo la carrera y el doctorado, adquirió un territorio que le permitió crear la Reserva de Doñana, promovió el parque nacional que frenó su destrucción, participó en la fundación de WWF/Adena, creó la escuela de científicos de la Estación Biológica de Doñana (EBD), desarrolló sus teorías sobre el origen granívoro del hombre y el factor energético de la relación entre depredadores y presas y aún encontró tiempo para rescatar las gacelas del Sahara y traerlas a un centro de cría en Almería, días antes de que una avalancha humana reclutada por el sátrapa dictador de Marruecos invadiera el desierto para apropiarse de sus riquezas.

En 1973, la labor que Valverde venía desarrollando en Doñana desde hacía veinte años llegó a su apogeo con la inauguración de un laboratorio en el corazón de la reserva, con asistencia del Príncipe Juan Carlos, con el que mantuvo siempre buena amistad, así como de numerosos representantes de las casas reales del Reino Unido y los Países Bajos, vinculados al WWF, entre otras importantes personalidades internacionales. Pero Valverde acusó la fatiga del enorme esfuerzo realizado para poner en marcha Doñana y, a los pocos meses de aquel acto, que marcó un hito importante en la protección de este espacio, sufrió varios infartos. Los médicos le aconsejaron llevar una vida menos ajetreada y se vio obligado a presentar su dimisión como director de la EBD por motivos de salud.

Una década medieval para reposar tras un infarto

En 1975 Valverde tenía 49 años. Estaba dolido, pero no físicamente, sino anímicamente. Cuando muchos le daban por muerto, como ya le había ocurrido a los 19 años, Valverde se recuperó de forma prodigiosa de los ataques al corazón que le postraron en cama durante meses. En el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) aprovecharon su estancia en el hospital para sustituirle en el puesto de director del Parque Nacional de Doñana. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) nadie pensó tampoco, al verle recuperado de sus dolencias, en proponerle recuperar el mando del centro que había creado en Doñana. Pero lo que en aquel momento fue un desastre personal para Valverde, visto con la perspectiva que da el tiempo, quizá fuera sólo suerte. Por tercera vez en su vida, un grave incidente de salud le preservó tal como era.

¿Qué no hubiera sufrido y cambiado el espíritu jovial y alegre de Valverde, y su eterno carácter ensoñador, si hubiera continuado como director en la convulsiva etapa política que se desató a partir de 1976 alrededor de Doñana? La idílica reserva de Valverde se convirtió en un campo de batalla en el que se enzarzaron ingenieros de montes, de agrónomos, de caminos, biólogos, geólogos y ecologistas, la prensa, los constructores de complejos turísticos, los alcaldes, los furtivos, los cangrejeros, los arroceros, los piñoneros, las fresas, los arándanos y hasta los cofrades de la Virgen del Rocío. En 1975 no sólo acabó la etapa de Valverde, sino la de la España que él había conocido desde su infancia y en la que había aprendido a moverse con inteligencia y habilidad para sortear los escollos.

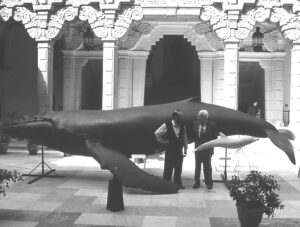

Pero la transición democrática trajo tiempos revueltos, en los que todos se lanzaron sobre Doñana. Javier Castroviejo, su sucesor, tuvo que abandonar la paz interior del científico e implicarse a fondo en la lucha política, mientras Valverde leía tranquilamente en la biblioteca de la vieja Universidad de Sevilla antiguos manuscritos medievales sobre el oso y el lobo y se planteaba seguir los pasos del rey Alfonso XI en 1350 para averiguar el proceso de regresión de la fauna operado en los últimos seis siglos. Dedicó diez años a recorrer España de punta a punta en esa tarea, estudiando al lobo y al oso. Con esta tarea, el científico se hizo también humanista, al punto que fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla en reconocimiento a su labor histórica y geográfic. Más tarde la Universidad de Salamanca le haría doctor honoris causa por sus aportaciones en ciencia. En 1975 recuperó además su primigenia labor de zoólogo y dedicó mucho tiempo a estudiar la espátulas, los camaleones, las serpientes y los cetáceos. Como era costumbre en él, supo hacer virtud de la necesidad y se lo pasó bomba hasta su retiro laboral, haciendo, como siempre, lo que quería en cada momento.

Siete tomos que pudieron con un cáncer

En 1992 Valverde tenía 66 años. Acababan de darle la jubilación oficial, pero aún tenía muchos proyectos en mente, como el estudio herpetológico del norte de África, a donde acudía todos los años a estudiar las cobras. En 1993 le diagnosticaron un cáncer de riñón, pero no quiso que le operaran por sus dolencias cardiacas. De nuevo la Negra Parca,como él la llamaba, parecía cerca. Pero a Valverde nunca se le ocurrió caer en depresiones. Supo superar los lances de la vida no dejándose avasallar por las desgracias y planteándose nuevos retos. Si no le hubieran puesto de nuevo fecha a su probable muerte, hubiera estado liado hasta el último minuto en avanzar aún más en pesquisas zoológicas, históricas y otras inquietudes, como el centro museístico y de investigación de cetáceos que montó en Matalascañas (Huelva) a finales de los noventa, o el museo de barcas fluviales.

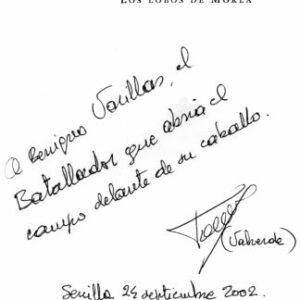

Un buen día de 1993, entrando él por la puerta de la Estación Biológica de Doñana, entonces en el Pabellón del Perú, en el Parque Maria Luisa de Sevilla, al tiempo que yo salía, me paró y me dijo: «Varillas, tendrías tiempo para tomarte una cerveza conmigo». Me propuso que le editara el libro del Oso. Yo le dije que lo haría si, a cambio, le publicaba también sus memorias. Opuso resistencia, porque en absoluto tenía ese labor en mente. Otro día contaré cómo logré que, en una labor de diez años, lograra que salieran sus memorias.

Eran tantas sus ideas que nadie creía que fuera nunca a escribir los detalles de aquellas investigaciones sobre las que no había publicado nada. Pero el cáncer –que, por cierto, no pudo con él, ya que vivió otros diez años, altamente productivos– le libró, y nos libró, de que tanto conocimiento acumulado por Valverde en sus investigaciones, idas y venidas por la geografía española, interrogando a todos los viejos del lugar, no se perdiera con él. Fue ese último achaque el detonador para que se animara a escribir las 1.500 páginas de sus memorias. Siete tomos que recogen mucho de lo que no había publicado y en las que nos deja un último y gran regalo sobre lo que aquel agudo, inteligente y provocador vallisoletano observó de cuanto le rodeó durante su –a pesar de las enfermedades– larga (para lo corta que se la habían vaticinado a los 18 años) y fructífera vida.

Más información en las memorias de Valverde.

Pulsa aquí para leer dos articulos de BV sobre JAV:

Articulo 1 de BV sobre JA Valverde Artículo 2 de BV sobre J.A. Valverde